Entretien

Publié le 16/09/2010

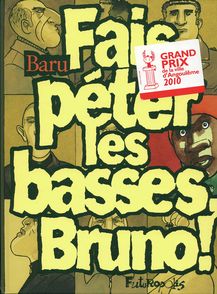

Interview de Baru - Fais péter les basses, Bruno!

Découvrez l’interview de Baru réalisée en 2010 par Christophe Quillien pour la parution de Fais péter les basses, Bruno!

Comment est née l’idée de cet album ?

L’origine d’une idée reste toujours un grand mystère… J’avoue un goût prononcé pour les films de Georges Lautner et en particulier pour ses acteurs. J’aimais bien tous ces gens-là, les Lino Ventura, Michel Constantin et autres Bernard Blier. Cet album n’est pas un pastiche et surtout pas une parodie, car on ne peut pas parodier des films qui relèvent déjà de la parodie!

Vous opposez les truands de la vieille école et les petites frappes d’aujourd’hui?

Mes gangsters sont un peu surannés… Cela m’amusait de confronter des voyous modernes à cette pseudo-aristocratie de la pègre des années 1950. Mais je pense que les truands de cette époque étaient aussi orduriers et méchants que les nôtres! À cause des films de Lautner, cette imagerie du truand à l’ancienne née dans les années d’après-guerre a persisté jusqu’à aujourd’hui. Elle est presque inscrite dans notre patrimoine culturel… Depuis, il y a eu un film comme Scarface qui a donné naissance à un culte incroyable. On a vu apparaître une nouvelle génération de gangsters qui n’ont plus du tout les mêmes repères. Dans l’album, je joue de cette opposition sur un mode léger. Je l’utilise comme un lieu commun pour les besoins du scénario.

C’est un clin d’œil au cinéma de Lautner, mais revu et corrigé à la lumière de la fracture sociale…

L’album lui rend hommage, un hommage discret, mais j’ai ajouté à cette référence une problématique contemporaine. Je n’ai pas pu m’empêcher de parler de la clandestinité aujourd’hui et de mettre en scène un gamin qui vient en France pour trouver un travail. Quand j’ai commencé, j’avais envie d’une histoire qui ne ressemble pas à mes histoires habituelles. Je me demandais si j’étais capable d’écrire un scénario de pure fiction qui ne me rattache à rien de ce que j’ai pu connaître. J’étais complètement étranger à ce que j’allais raconter et je me suis vraiment amusé… Mais au bout d’un moment, j’ai introduit des préoccupations plus « sérieuses ». Je suppose que je ne peux pas procéder autrement! Je me serais sans doute ennuyé si je ne l’avais pas fait…

Quelle serait la morale de cette histoire?

Cette histoire est d’abord une plaisanterie, mais les voyous et les salopards restent des voyous et des salopards! La plupart du temps, ils loupent leur truc et provoquent des désastres. Au départ, Slimane, le petit Africain, était censé être seulement l’élément qui fait tout rater, qui grippe la mécanique, comme cela se passe dans les polars de Donald Westlake. Et puis, je me suis aperçu qu’il était intéressant et j’ai «gonflé» son rôle. J’ai fini par construire tout le récit autour de lui.

Selon vous, le polar reste le meilleur moyen de « faire cracher sa vérité » au monde qui nous entoure?

Le polar, c’est le roman contemporain par excellence. C’est le roman du monde moderne. Je ne m’intéresse qu’à la société comme elle est et comme elle va, et je ne lis que des polars. Je suis un anti-Américain primaire, et pourtant je ne fréquente que la littérature américaine et je n’écoute que du rock’n’roll ! Le roman noir américain procède d’une lecture critique du monde occidental. Il porte un regard quasi-entomologique sur la société américaine. Cependant, je trouve certains écrivains français très intéressants, comme Didier Daeninckx, Marc Villard ou Thierry Jonquet.

Qu’est-ce qui a déclenché chez vous l’envie d’exprimer une sorte de conscience de classe à travers la BD?

Je suis venu à la bande dessinée pour mettre la classe ouvrière au premier plan. Au début des années 1980, cela ne se faisait pas beaucoup. Ma démarche se situait dans le prolongement d’une activité politique à laquelle j’aspirais, mais que je n’ai jamais vraiment eue. J’étais trop réfractaire aux organisations de masse et j’avais beaucoup trop de mal à seulement me satisfaire de « suivre la ligne»! Je me suis lancé dans la bande dessinée pour prendre la parole publiquement. Je me compare plutôt à ces doux cinglés qui prennent la parole dans les parcs d’Angleterre, le dimanche…

La bande dessinée a beaucoup évolué depuis quelques années : avez-vous été rejoint dans cette démarche par de nouveaux auteurs?

Nous ne sommes pas très nombreux à empoigner la réalité avec nos images. Quelqu’un comme Joe Sacco relève plutôt du journalisme écrit et dessiné, mais il ne pratique pas une narration de fiction. Il mène un travail comparable à celui de Cabu qui sillonnait la France dans les années 1970, en plus conséquent, évidemment. Des auteurs comme Igort, Gipi, Davodeau, Larcenet ou, sur un mode plus léger, Chauzy, ont une démarche proche de la mienne. Rabaté aussi, avec Les Petits Ruisseaux ou La Marie en plastique. Aujourd’hui, des thèmes du quotidien sont devenus de vrais sujets de fiction et touchent à l’universel. Quelqu’un comme Larcenet, même s’il est moins impliqué dans le commentaire de la société, est un vrai moraliste. C’est une sorte de La Bruyère. Il considère qu’il n’est pas engagé par rapport à la marche du monde, moi je pense le contraire. Avec une histoire comme Quéquette Blues, j’ai peut-être contribué à préparer ce terrain.

Vous serez le Président de l’édition 2011 du Festival d’Angoulême: l’occasion pour vous d’offrir une tribune à cette conception de la bande dessinée?

L’exposition qui me sera consacrée va tourner autour de ces thèmes : les gens, les autres et leur rapport au monde. J’aimerais inviter des auteurs comme ceux que je citais plus haut. Le Festival d’Angoulême reste une immense foire sympathique, mais j’espère que cette expo réussira à «faire signe» dans tout ce fatras… L’autre versant de ma présidence concernera le rock’n’roll. J’ai une certitude: le rock et la BD, c’est la même chose, et ce n’est pas qu’une simple question de générations. Ces deux moyens d’expression développent une relation au corps qui n’a rien à voir avec la littérature et le verbe. Dans la bande dessinée, l’image est là pour mettre des corps en rapport avec les situations qu’elle développe. On s’efforce de parler avec des images de la même manière que l’on s’exprime avec le corps dans le rock.

La bande dessinée peut-elle changer le monde?

Elle ne peut rien changer, pas plus que le cinéma ou la littérature, mais elle est à même de donner naissance à des situations émotionnelles capables de modifier notre perception du monde. À ce titre, elle peut contribuer, éventuellement, à le faire bouger…

Baru est-il toujours en colère?

L’énergie qui sous-tend mon travail est toujours présente ! Cet album n’est pas une parenthèse : je le situe dans la continuité de ce que j’ai fait jusqu’à présent. Je le considère plutôt comme une récréation. Peut-être le prochain sera-t-il du même tonneau ou sera-t-il plus radical, je n’en sais encore rien. J’ai le sentiment de « faire une œuvre », mais elle n’a pas une colonne vertébrale exclusive.

Qu’est-ce qui donne sa cohérence à cette œuvre?

Reprendre mes personnages pour leur faire vivre d’autres aventures ne m’intéresse absolument pas. Mais

quand je regarde mes livres, je constate qu’il y existe une sorte de permanence, à travers les différentes figures que j’ai créées au fur et à mesure de mon travail. Je suis peut-être en train de raconter une seule et même histoire depuis mes débuts…

Quels sont vos projets?

En novembre prochain, l’éditeur Les Rêveurs va éditer, avec l’accord gracieux de Casterman et Futuropolis, Quéquette Blues, La Piscine de Micheville et Vive la Classe ! dans un coffret qui proposera aussi le DVD du film que Jean-Luc Muller m’avait consacré l’an dernier. Après avoir écrit Quéquette Blues et Les Années Spoutnik, j’aimerais maintenant raconter l’histoire de l’immigration italienne en France, sous forme d’une saga intitulée Bella Ciao qui irait de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu’à la chute des hauts fourneaux, au début des années 70. C’est un boulot monstrueux et cela fait dix ans que je refuse d’y entrer… C’est un fantasme qui ressemble de plus en plus à une arlésienne. Si je voulais aller jusqu’au bout, il aurait fallu que je m’y mette depuis longtemps!